制御盤や配電盤、分電盤等の筐体の調達はTOHMAへお任せください

当社では制御盤や配電盤、分電盤等をはじめとした大型板金筐体の調達を承っております。縦横高さ2m以上の製品も取り扱い可能で、塗装・表面処理や電子部品・配線の組み込みも一貫して対応いたします。

調達を依頼いただくことでコストややり取りが増えることを懸念される方もいらっしゃいますが、工法の見直しや製図等の生産工程の一部を弊社で負担することで、転注検討でご相談いただいたお客様の約9割が同程度の取引価格、もしくはコストダウンを実現しております。

製造業界経験10年以上の担当者がスピーディーに対応いたしますので安心してお任せください。

精密板金加工品 調達事例

サイズ:900*340*1270(W*D*H)

材質 :SS400

特徴 :塗装込みで対応

サイズ:1200*600*2600(W*D*H)

材質 :SS400

特徴 :塗装込みで対応

サイズ:1500*1000*800(W*D*H)

材質 :SS400

特徴 :塗装込みで対応

単なる仲介ではなく、最適な調達手段・工法を追求する存在として

TOHMAの商社事業では、単にお客様から頂く情報や協力工場から上がる事項をそのまま受け渡す「伝書鳩」的な存在では決して無く、双方の意図や目的を正確に汲み取り、最適な形で製品調達をご支援する責任があると考えています。

調達部品の仕様をいただいた際には、「図面の内容に不整合や干渉がないか」「別の工法の方が適していないか」といった視点からも確認・検討を行い、加工〜組立てまでの一連の工程を踏まえた上での提案を行うよう努めています。

こうした姿勢が、お客様にとっての安心・満足につながり、パートナー企業にとっても円滑な生産や品質向上をもたらすと考えています。ものづくりの現場を支えるつなぎ手として、常に+αのご提案を心がけます。

ご提案事例

- CASE 01

組み立て時の部品干渉を事前防止

板金筐体の調達相談をいただき、仕様詳細を確認。組み立て時点の不具合を極力防止するために、各種部品が最終的にどのように組み付けられるかを把握し、追加工(ビードカットなど)の必要がないかを確認。

監査時には外観性のすり合わせが主となっており、該当箇所についての言及はされていなかったため、当社にて指摘し改善。

- CASE 02

他の材質・工法での代替提案

当初はSPHCに塗装を施す形での加工を想定。ジンクリッチ(防食用プライマー)下塗り+塗装の2層構造を検討していたものの、求めている耐食性として十分ではなかった。

そこで当社にて材質と工法を再検討し、ZAM鋼板(高耐食めっき鋼板)+粉体塗装をご提案。飛躍的に高い耐食性能を実現できたため、当工法の採用へ。

製造業の現場を熟知

BtoB10年以上のノウハウを活かし

伴走いたします

株式会社TOHMA代表 戸松 峻希

大学卒業後、製造業専門商社の株式会社山善に入社。営業として中小〜大手まで幅広い製造業系企業を担当。さまざまな現場を目にする中で製造業界の実情と伸び代を肌で感じ、「ものづくり企業の可能性を拡げる」をミッションにTOHMAを設立。金属加工品の調達・営業支援の二軸で支援を行う。

株式会社TOHMA代表 戸松 峻希

大学卒業後、製造業専門商社の株式会社山善に入社。営業として中小〜大手まで幅広い製造業系企業を担当。さまざまな現場を目にする中で製造業界の実情と伸び代を肌で感じ、「ものづくり企業の可能性を拡げる」をミッションにTOHMAを設立。金属加工品の調達・営業支援の二軸で支援を行う。

Contents

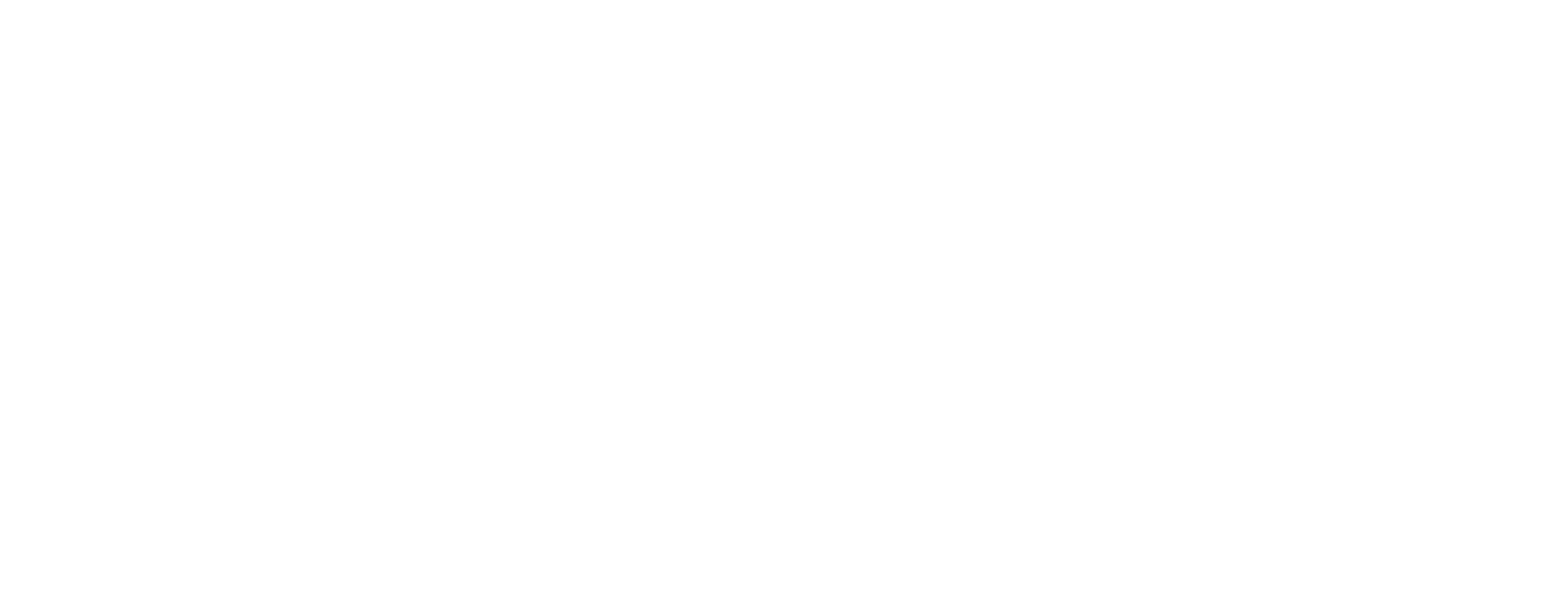

制御盤や配電盤における筐体の役割

制御盤や配電盤の筐体は、内部の電気機器を物理的に保護し、安全に稼働させるための「箱」です。そのため筐体は感電や火災の防止という安全面で極めて重要な役割を担っています。例えば、筐体自体を接地(アース)して漏電から使用者を守るとともに、熱・粉塵・液体などに弱い内部機器類を外部環境から遮断します。筐体が無ければ制御盤は多くのリスクにさらされ、安全性も低下してしまいます。

また制御盤の製作工程は、まず筐体に各機器を取り付けるところから始まりますが、筐体の出来が悪いとその後の組立作業が滞り、製造効率にも影響を及ぼします。このように筐体加工は制御盤、配電盤製作の土台であり、品質確保とスムーズな製造のため欠かせない要素です。

配線や内部部品の組み込みを見据えた設計・加工

筐体の設計段階では、後工程で行う配線作業や機器組込みを踏まえて計画することが肝心です。具体的には、制御盤仕様書にもとづいて筐体の外形寸法や内部構造を設計すると同時に、配線接続図やケーブル経路図 を作成し、どこにどのような配線ルートを設けるかを事前に検討します。筐体上に開ける穴の位置・大きさも、この配線計画に沿って決めます。

例えばケーブル引き込み口(グランド)やダクトの配置を適切に設計しておくことで、後から配線がしやすくなり、内部スペースを有効に活用できます。内部レイアウトでは十分な配線スペースを確保することが大切です。単に電気部品が物理的に収まるかだけでなく、隣接する部品や配線ダクトとの間に余裕を持たせることで、太い電線の取り回しも無理なく行え、配線ルートを確保しやすくなります。スペースに余裕があれば作業性が向上し、配線や組立時にケーブルや機器へ過度な負荷をかけずに済みます。(その代わり筐体サイズは大きくなります)

もし制約で十分な空間が取れない場合でも、配線長にゆとりを持たせ曲げ半径に配慮するなどの工夫で、ケーブル断線や接続不良のリスクを減らすことが可能です。

さらに板金筐体における注意点として、「加工誤差を見越した設計」があります。

板金加工技術は高精度とはいえ、切断や曲げ加工では素材特性上どうしてもある程度の誤差が発生します。そこで図面には適切な公差(許容誤差範囲)を設定し、重要寸法に余裕を持たせておくことが必要です。例えば板金を曲げた直後は若干のバネ戻りや歪みが出るため、組立時に干渉しないよう寸法にクリアランスを設けます。また曲げ部付近の穴位置がずれたり板割れしたりしないよう、逃がし穴や切り欠きをあらかじめ設けておくのも有効です。これにより加工段階でのトラブルを未然に防ぎ、設計どおりの精度で筐体を仕上げることができます。

屋外使用時の防水・防塵対策

| 防塵等級(第1数字) | 内容 |

|---|---|

| 0 | 保護なし |

| 1 | 直径50 mm以上の固形物からの保護 |

| 2 | 直径12.5 mm以上の固形物からの保護 |

| 3 | 直径2.5 mm以上の固形物からの保護 |

| 4 | 直径1.0 mm以上の固形物からの保護 |

| 5 | 粉塵が内部に侵入しても動作に影響しない程度 |

| 6 | 粉塵の侵入が完全にない |

| 防水等級(第2数字) | 内容 |

|---|---|

| 0 | 保護なし |

| 1 | 垂直落下する水滴からの保護 |

| 2 | 15°傾斜時の落下水滴からの保護 |

| 3 | 噴霧(水しぶき)による保護 |

| 4 | あらゆる方向からの水しぶきに対する保護 |

| 5 | あらゆる方向からの噴流水に対する保護(6.3 mmノズル) |

| 6 | あらゆる方向からの強い噴流水に対する保護(12.5 mmノズル) |

| 7 | 一時的な水没(水深1 m、30分)に対する保護 |

| 8 | 1 m以上への連続水没に対する保護 |

屋外で使用する制御盤・配電盤では、防水・防塵および防錆対策を万全に講じる必要があります。

まず筐体設計時に使用環境を綿密に調査し、環境条件に合わせた素材・構造・処理方法を選定します。例えば 海岸近くではステンレス製の筐体を採用して塩害による錆を防ぎ、風雨にさらされる場所ではゴムパッキン付き扉や防水型ケーブルグランドの採用などで防水対策を強化します。砂塵が舞う屋外環境では密閉構造やフィルタ設置など防塵対策も不可欠です。また直射日光が当たる設置場所なら、日よけ屋根(庇)を付けたり耐候性に優れた塗装を施すなど、筐体内部が高温になりすぎない構造上の工夫も求められます。

具体的な防水等級はJISやIP規格で要求される水準があります。用途に応じて例えば屋外の雨ざらしならIP54以上(防塵・防まつ水程度)を目安に、必要に応じてIP65やIP66相当のシーリングを施します。扉やパネルの継ぎ目には防水ガスケットを挟み、配線導入口にはケーブルグランドで隙間を塞ぐなど、筐体への浸水経路を徹底的に遮断することが重要です。

併せて、防錆についても塗装やメッキなど適切な表面処理を行い耐食性を高めます。鉄製の筐体の場合、リン酸塩処理で下地処理を施したうえで粉体塗装を焼き付ける、あるいは亜鉛メッキ鋼板を材料に用いるなどして、長期間屋外に曝されても錆びにくい筐体に仕上げます。以上のように 使用環境に応じた筐体加工を行うことで、屋外設置時でも制御盤・配電盤の信頼性と寿命を確保できます。

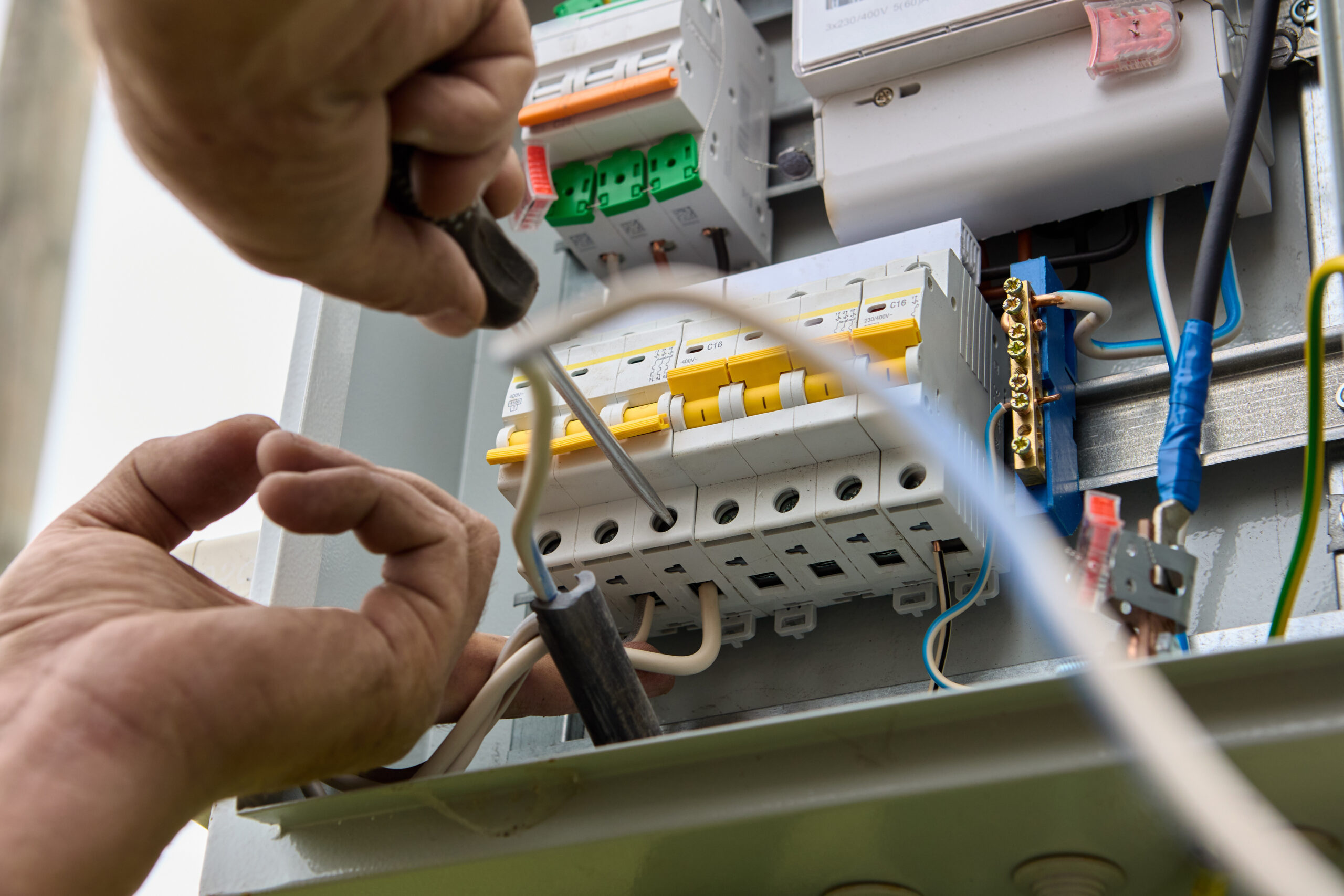

意匠性・耐食性の両立なら「パーカー処理」という手も

筐体の意匠性と耐食性を両立させるという狙いでは、「パーカー処理」の活用も効果的です。

パーカー処理とはリン酸塩被膜処理のことで、鉄鋼素材を薬品溶液に浸漬して表面に微細なリン酸塩の皮膜を生成させる表面処理技術です。この処理は金属の耐食性を飛躍的に向上させ、塗装の下地としても優れた効果を発揮します。

さらに生成される皮膜には落ち着いたブラック・グレー調の色合いがあり、鋼板に意匠性(見た目の美観)を付与できるため、筐体の外観品質を高める目的でも有効です。実際、溶融亜鉛メッキを施した鋼板に追加でパーカー処理を行うと、ギラつく金属光沢が抑えられて景観に馴染むマット調になり、かつ防錆性能も向上するため、ビル外壁や、屋外のモニュメント等に用いられるケースも多々あります。

制御盤、配電盤筐体においても、特に屋外設置型の盤では意匠性と耐久性を両立させる仕上げ手段として有効な処理と言えます。

※当社では板金筐体へのパーカー処理の相談も承っております。お気軽にご相談ください。